Стратегия есть. Цели есть. Команда вроде бы работает, но что-то не так. Вроде всё делаем, а результата нет. Или он слишком медленный. Или совсем не тот, на который рассчитывали. Появляется ощущение: «Что-то мы упускаем, но не можем понять что именно».

Это точка, в которой бизнесу нужно не ещё одно решение, а шаг назад. Нужно подняться над ситуацией, операционкой и спокойно понять: где мы сейчас, куда на самом деле движемся, и почему не приближаемся к цели.

Одно из решений — это проведение стратегического аудита. В этой статье расскажем: как проводить стратегический анализ, когда он нужен, какие методы и инструменты работают на практике, и как использовать его для реальных решений, а не «отчёта ради отчёта».

Содержание:

- Что такое стратегический аудит: как понять, где теряются деньги и энергия бизнеса

- Этапы стратегического анализа или аудита: пошаговая схема

- Частые ошибки в стратегическом анализе

- Часто задаваемые вопросы по проведению аудита и анализу стратегии

Эксперт: Максим Поклонский, консультант по стратегиям роста, модератор стратегических сессий.

Опыт:

✓ маркетинг-директор ASBIS Group. Компания выросла с 200 млн. до 1 млрд $ оборота, на рынок вышли бренды Prestigio и Canyon.

✓ экспорт-директор в ГК Alutech. Направление выросло до 9 млн евро на новых, сложных рынках.

✓ бизнес-консультант. За 17 лет в консалтинге организовал 250+проектов стратегического развития для 140+ Клиентов в 5+ странах.

Что такое стратегический аудит: как понять, где теряются деньги и энергия бизнеса

Стратегический аудит — это диагностика, которая показывает, где компания действительно находится, что в стратегии работает, а что только кажется работающим.

Это не «оценка по чек-листу» и не поиск виноватых. Это взгляд со стороны — когда вы садитесь в тот самый «вертолёт», смотрите на бизнес сверху и видите:

- где ресурсы расходуются неэффективно,

- какие дыры есть в орг. структуре,

- какие цели утратили актуальность,

- где узкие горлышки в текущей системе,

- какие действия дают результат, а какие — только создают иллюзию движения.

Аудит — это не про контроль, это про ясность. Он позволяет отделить важное от второстепенного, увидеть системные перекосы и принять управленческие решения не на «ощущениях», а на основе фактов.

Когда бизнесу нужен стратегический аудит

В нашей практике есть 7 частых ситуаций, когда стратегический аудит действительно нужен компании.

1. Есть стратегия — но результат не радует

Планы есть, цели расписаны, команды работают. Но рост не тот, прибыль проседает, а энергия уходит на тушение пожаров. Аудит помогает понять: в чём реальный сбой — в стратегии, её реализации или управленческой логике.

2. Нужно найти новые точки роста

Вы исчерпали эффект от текущих продуктов и каналов, классические гипотезы уже протестированы. Стратегический аудит помогает пересобрать картину рынка, клиентов, ресурсов — и увидеть, где ещё можно расти.

3. В компании сложная оргструктура

Филиалы, направления, матричная модель, сильные подразделения — всё вроде бы на месте, но нет эффекта синергии и нужна единая стратегия. Отделы работают, а компания как будто стоит. Аудит вскрывает перекосы, дубли, конфликты интересов и потери фокуса.

4. Появился серьёзный стратегический вопрос

Например, как адаптироваться к новым трендам? Менять ли бизнес-модель? Уходить с прежнего рынка? Перестраивать продуктовую линейку? Стратегический аудит даёт опору — анализ текущей ситуации вместо управленческих «ощущений».

Выше примеры стратегических вопросов из наших проектов. Они собираются во время интервью с командой. Это крупные вопросы, на которые у бизнеса сейчас нет хороших ответов, но они значительно влияют на рост и развитие компании.

5. Готовность к амбициозному росту не совпадает с внутренней структурой

Бизнес хочет удвоиться, выйти в регионы или привлечь инвестиции. Но текущая команда, процессы и система управления к этому не готовы. Аудит помогает понять, как быстро нарастить «скелет и мышцы» под новые цели.

6. Текущая долгосрочная стратегия вызывает сомнения

Прошло 1–2 года, рынок сдвинулся, конкуренты усилились, покупатель изменился — а вы всё ещё работаете по старому курсу. Аудит показывает: что осталось актуальным, а что пора пересмотреть.

7. Нужно проведение стратегической сессии, но сложно сформулировать ТЗ

В ряде проектов мы проводит стратегический аудит как подготовительный этап к стратегической сессии. Это нужно, когда у компании сложная структура, офисы в разных странах или когда непонятно, какое должно быть ТЗ для команды на СС и какие задачи нужно решить.

Когда стратегический аудит НЕ нужен

Иногда кажется: «Надо бы сделать аудит, вдруг что-то не так». Но стратегический аудит не просто полезный инструмент, а управленческое усилие, которое требует ресурсов, времени и готовности меняться.

Если компания не в том состоянии или не на той стадии, аудит может не только не помочь, но и стать излишними затратами. Вот 5–7 ситуаций, когда от стратегического аудита лучше отказаться (или отложить его):

1. Компания в кризисе и на грани выживания

Когда каждый день — это борьба за кэш, а цель №1 — продержаться до конца месяца, не до аудита. Здесь нужны радикальные антикризисные меры, резкое сокращение костов, «ручное руление» — не стратегия, а тактика выживания. Аудит — это не спасательный круг, это инвестиция в развитие компании.

2. Нет готовности что-либо менять

Если запрос звучит как: «Проверьте, что мы всё делаем правильно» — это не аудит, а самоуспокоение. Аудит по-настоящему работает только тогда, когда собственник или команда готовы услышать неудобные выводы и принять решения.

3. Аудит заказывают формально

Так бывает в группах компаний или в рамках отчётности инвесторам: аудит заказывают «для галочки». В итоге — формальный отчёт, который пылится на полке. Если нет запроса на реальные действия — смысла в аудите нет.

4. Нет управленческой команды, которая может внедрять изменения

Аудит может выдать чёткую картину и рекомендации, но если в компании нет сильных людей, которые готовы это реализовывать — будет только разочарование. В этом случае сначала нужно усиливать команду и только потом заходить в стратегию.

5. В компании хаос, а не система

Если нет ни целей, ни процессов, ни управляемого ядра — рано делать аудит стратегии. Там пока просто нет стратегии, которую можно проанализировать. Лучше начать с наведения минимального управленческого порядка.

6. Есть внутренний саботаж

Если часть команды или ТОПов открыто сопротивляется изменениям, не верит в аудит и будет ставить палки в колёса — лучше сначала проработать командную динамику. Аудит при внутреннем конфликте не даёт эффекта — он только выявляет раскол. Сотрудники в консультантах будут видеть врагов, а не союзников.

7. Нет ресурсов для внедрения

Если у бизнеса нет ни времени, ни денег, ни внимания на то, чтобы запускать новые проекты или перестраивать структуру — результаты аудита просто лягут «мертвым грузом». Аудит — это не конец, а начало процесса. Без ресурсов это будет разочарование, а не трансформация.

Мы в «План-С» всегда стремимся принести максимум пользы и смысла. Именно поэтому перед запуском любого проекта проводим вводную встречу — чтобы разобраться:

- с каким запросом пришёл Клиент,

- какие цели он хочет достичь,

- какие ресурсы и управленческая команда есть внутри.

Если понимаем, что аудит не даст результата, а станет просто «упражнением на бумаге» — мы честно говорим об этом и отказываемся от проекта. Лучше вовремя отказаться, чем создавать видимость работы. Мы верим в то, что стратегия — это не форма, а суть. И за каждым аудитом должна стоять готовность действовать.

Целевые результаты стратегического аудита

Хороший стратегический аудит — это не просто набор наблюдений. Это управленческий инструмент, после которого в компании появляется новая ясность и новая точка опоры.

Вот что получает команда на выходе из проекта:

1. Внешний взгляд на бизнес: без эмоций, привычек и «внутренних фильтров»

Мы смотрим на организацию как единое целое: как устроены люди, иерархия, процессы, взаимодействия, система управления, культура. Это помогает увидеть то, что изнутри давно стало «фоном», но тормозит эффективность или рост.

2. Структурированный анализ готовности к росту

Мы проходимся по ключевым областям: стратегия, оргструктура, финмодель, каналы продаж, управленческий цикл, культура, команда. В итоге возникает понимание: где у бизнеса прочный фундамент, а где — “строили на песке” и риски вылезут при масштабировании.

3. Список открытых стратегических вопросов

Это не просто список проблем. Это те вопросы, на которые у бизнеса сейчас нет чёткого ответа, но именно они определяют движение вперёд. Например:

- Что делать с “проседающим” каналом?

- Где точка следующего роста?

- Какая структура нужна под цели 2X?

Эти вопросы становятся отправной точкой для стратегии — не декларации, а управленческого выбора.

4. Выявление крупных проблем и потенциальных точек роста

Мы вскрываем то, что реально влияет на доходность, управляемость и устойчивость:

- непрозрачные потоки,

- разрыв между департаментами,

- проседающие компетенции у сотрудников,

- потеря фокуса.

И, наоборот, обнаруживаем “скрытые активы”, которые компания недооценивала: сильные процессы, перспективные продукты, людей с высоким потенциалом.

5. Критическая оценка стратегии и её реализации

Мы анализируем вашу стратегию: насколько она соответствует реальности, насколько она понята и принята командой, и как она реализуется в действии. Часто стратегия выглядит хорошо, но живёт только в голове СЕО.

6. Оценка культуры компании и способности к изменениям

Готов ли бизнес адаптироваться к новым вызовам рынка? Готова ли команда брать в работу сложные проекты? Есть ли привычка к росту — или только к поддержанию статуса кво? Это важнейшая зона, которую невозможно “измерить цифрами”, но которая часто определяет: стратегия взлетит — или опять останется на бумаге.

7. Рекомендации: что делать дальше

Мы не оставляем команду с многостраничным отчетом. На выходе проекта — набор практических рекомендаций, которые помогут:

- повысить устойчивость бизнеса,

- устранить критические узкие места,

- усилить готовность к масштабированию,

- скорректировать или перезапустить стратегию.

Это не “100 пунктов”, а управленческий фокус на 5–7 ключевых решениях, которые дадут ощутимый результат.

Вас может заинтересовать:

- Как провести стратегическую сессию?

- Как найти точки роста для своего бизнеса? 10 идей

- Что такое развитие компании: стратегии, этапы и инструменты

- Разработка бизнес-стратегии: пошаговое руководство

- Как расти в кризис? 5 свежих идей и реальные кейсы для среднего бизнеса

Этапы стратегического анализа или аудита: пошаговая схема

Стратегический аудит — это не просто «оценка стратегии». Это взгляд на всю управленческую систему бизнеса: как связаны цели, структура, команда, маркетинг, клиенты и действия. Ниже — пошаговый процесс, по которому мы работаем в «План-С». Он может стать ориентиром для собственников и ТОП-менеджеров, которые хотят понять: как провести стратегический аудит осмысленно и с пользой.

Но важно понимать: самостоятельно пройти этот путь крайне сложно. Вы находитесь внутри системы, которую пытаетесь проанализировать. Мы часто говорим: если вы уже упёрлись в потолок, значит, нужен не повтор действий, а незашоренный взгляд со стороны.

1. Определение целей и формулировка стратегических вопросов

Прежде чем анализировать, нужно понять, что мы хотим выяснить. Это кажется банальным, но 80% провальных аудитов происходят из-за того, что компания сразу ныряет в таблицы, не понимая, зачем.

Что важно сделать:

- Собрать управленческий запрос: чего хотим достичь, что сейчас мешает, какие решения не получаются.

- Сформулировать 2–5 ключевых стратегических вопросов. Например:

– На чём строить следующий виток роста?

– Что нужно изменить в структуре?

– Как перераспределить фокус и ресурсы?

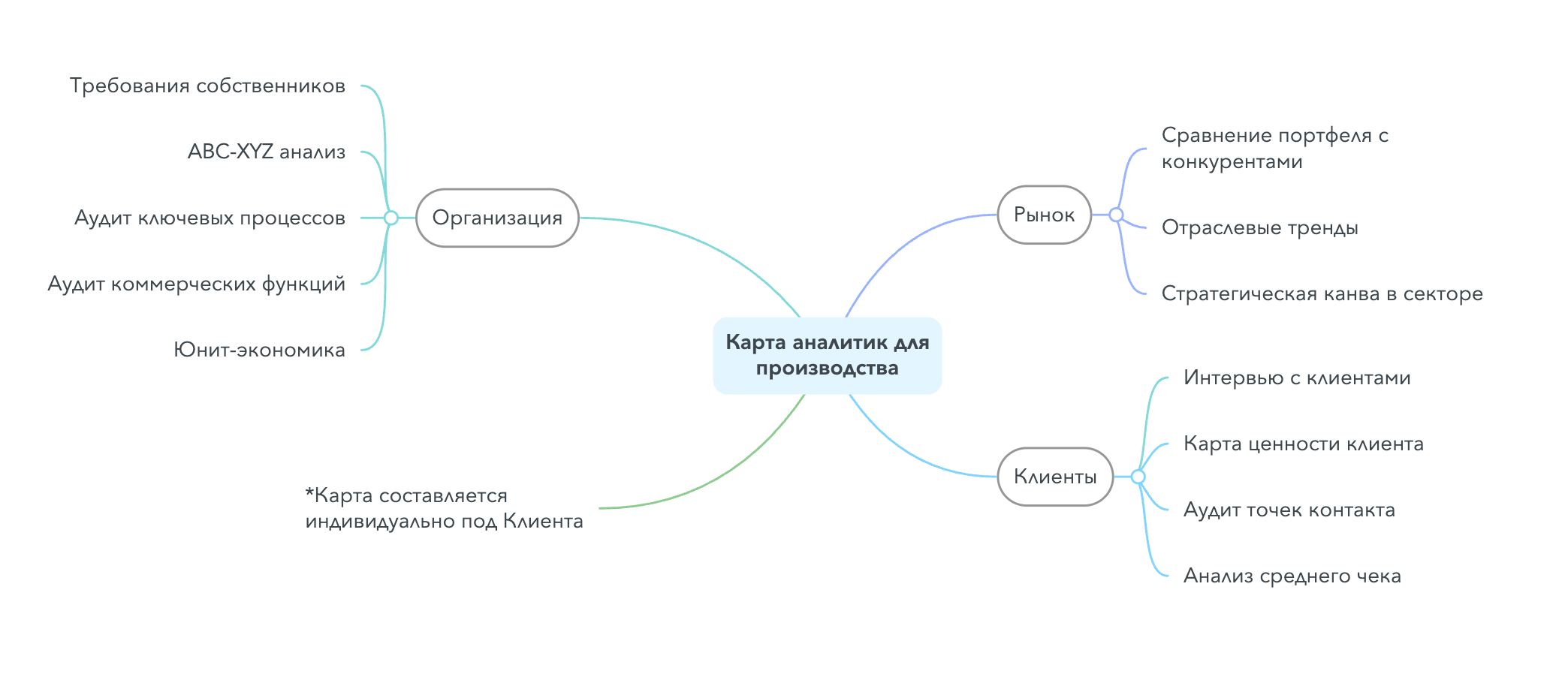

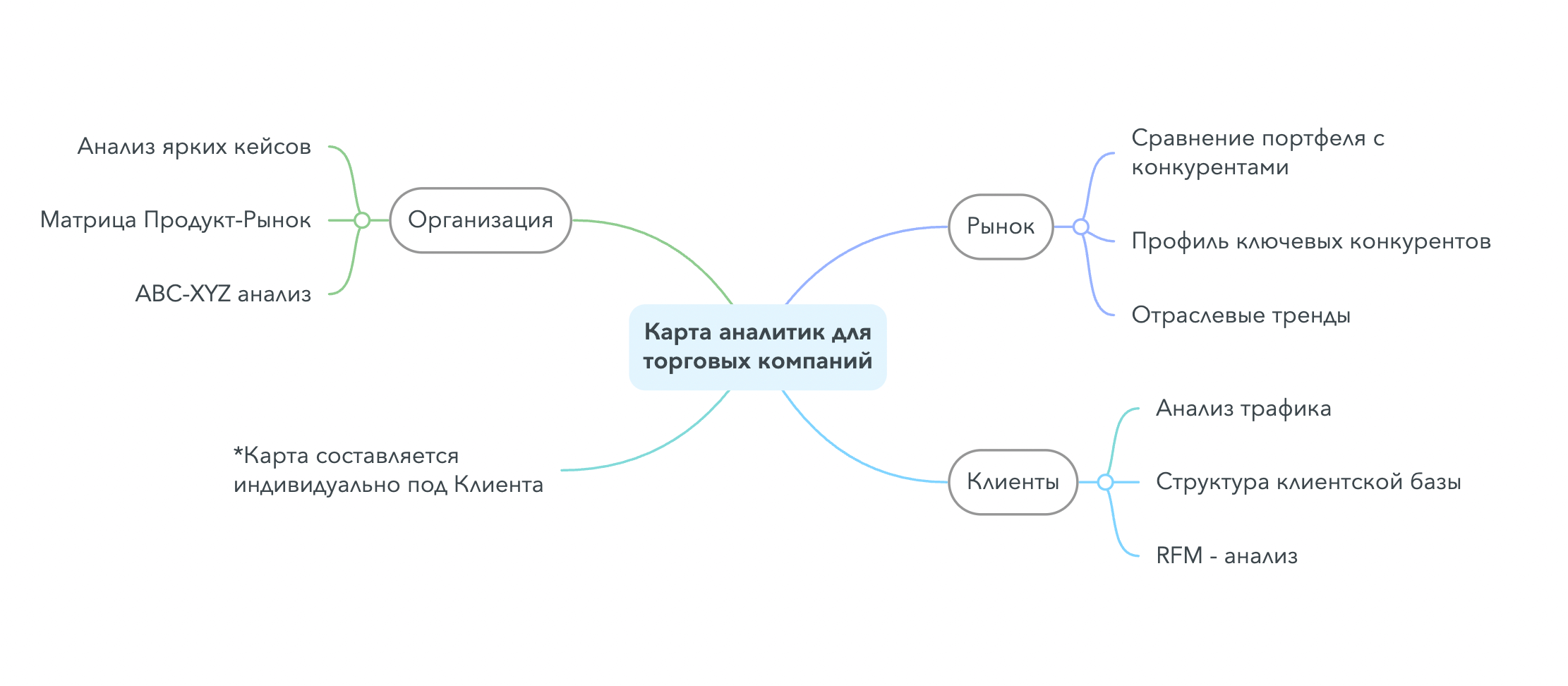

2. Составление карты аудита

На этом этапе мы создаём карту аудита — документ, который определяет, какие области бизнеса нужно изучить, чтобы найти ответы на стратегические вопросы.

Карта может включать для анализа:

- организационную структуру,

- команду и роли,

- каналы продаж,

- маркетинг,

- клиентскую базу,

- текущую стратегию и систему управления,

- финмодель и юнит-экономику,

- корпоративную культуру.

Также сюда может входить запрос на конкретные данные: CRM-отчёты, статистика продаж, маркетинговая эффективность, P&L, отчёты по каналам, информация о продуктах, сегментах, клиентах, …

Области для аудита формируются под конкретную задачу и бизнес-модель компании. Реализация показывает, насколько та или иная область хорошо работает в компании.

3. Интервью с ТОП-командой и ключевыми сотрудниками

Мы создаём карту интервью, в ней прописан набор вопросов под цели проекта: Что тормозит развитие? Где команда буксует? Что мешает достигать стратегических целей? Где люди чувствуют перегруз или потерю фокуса?

Интервью — это не просто сбор мнений. Это управленческая диагностика, во время которой: проверяются гипотезы, собираются «заземлённые» сигналы, выявляются расхождения между уровнями управления.

Пример вопросов для интервью и анализа данных компании

Интервью помогают получить реальную управленческую картину изнутри, не искажённую презентациями и отчетами.

4. Сбор необходимых данных и аналитики

Мы запрашиваем от клиента набор данных, но часть аналитики также готовим самостоятельно — чтобы видеть полную картину. В процессе появляется карта аналитик — документ, в котором набор необходимых данных под решение конкретной задачи: это может быть ABC XYZ анализ, SWOT-анализ, анализ конкурентов, интервью с Клиентам, РМ-матрица (матрица продукт-рынок), …

С помощью аналитики важно получить комплексный взгляд на текущую ситуацию, дозаполнить пробелы в имеющеся информации.

5. Анализ текущей стратегии и её реализации

Мы не ограничиваемся текстом стратегического документа. Мы изучаем:

- Насколько стратегия соответствует текущей ситуации и целям?

- Реализуется ли она? Или осталась на уровне красивой декларации?

- Понимает ли команда, что входит в стратегию — и как она влияет на их работу?

Часто на этом этапе вскрывается «стратегический разрыв»: есть формулировки, но нет связки с действиями, мотивацией и управлением.

6. Обработка всей полученной информации

Мы не просто агрегируем данные — мы структурируем их так, чтобы было видно:

- где реальные точки роста,

- где системные барьеры,

- какие управленческие решения назрели.

На выходе формируем сильный структурный отчёт, в котором:

- чётко названы проблемы,

- показаны взаимосвязи между зонами,

- даны рекомендации: что делать, с чего начать и как не потерять фокус.

Пример фрагмента комплексного отчета. Отчет содержит описание текущего статуса и рекомендации

Это не “портянка”, а инструмент для управленческой команды. Мы пишем отчёт так, чтобы им реально пользовались.

7. Презентация аудита управленческой команде

Финальный шаг — презентация и управленческое обсуждение. Мы не просто рассказываем, «что нашли», а:

- показываем всю картину бизнеса,

- обсуждаем выводы с ТОПами,

- предлагаем набор изменений,

- даём практические рекомендации по внедрению, исходя из ресурсов компании и приоритетов.

Цель — не «сдать отчёт и уйти», а запустить набор изменений в команде: к стратегической ясности, синхронности команды и готовности к росту. 50% работы — это продать идеи изменений команде и воодушевить их на изменения.

У нас можно заказать:

|

Частые ошибки в стратегическом анализе

Стратегический анализ сам по себе не даёт результатов. Он становится полезным, только если превращается в управленческие действия. Ниже — ошибки, которые мы регулярно видим в бизнесе, и из-за которых анализ превращается в “галочку”, а не точку роста.

1. Нет чётких вопросов — значит, не будет чётких ответов

Самая частая проблема: «Давайте сделаем стратегический анализ… чего-нибудь». Без постановки конкретных вопросов — аудит превращается в хаотичную проверку всего подряд. А потом — в ещё большую неразбериху.

Перед анализом сформулируйте 3–5 ключевых вопросов:

– Что мешает нам вырасти в 2 раза?

– Насколько готова команда к масштабированию?

– Где у нас самые слабые звенья в цепочке ценности?

– Почему мы теряем клиентов после первой покупки?

Пример: Компания хочет масштабироваться, но не может — выясняется, что структура полностью «заточена» под ручное управление собственника.

2. Делают анализ ради галочки, но не используют выводы

Много данных, таблиц, графиков. Всё красиво. Только ни один из этих выводов не встроен в действия команды. Всё остаётся в папке «аналитика».

Каждый аналитический вывод должен превращаться в:

– управленческое решение,

– гипотезу для теста,

– зону для реструктуризации,

– проект для внедрения.

Пример: В маркетинговом аудите увидели, что LTV клиентов < стоимости привлечения. Вывод: фокус на удержание, запуск нового канала. Если этого не сделать — аудит бесполезен.

3. Анализ только цифр, без включения команды

Проблема не в том, что цифры «неправильные». Проблема — в том, что за ними не стоит живого обсуждения. Никто не включается. Нет понимания, что с этим делать.

Анализ должен быть управленчески осмыслен:

– через интервью,

– через командные обсуждения,

– через стратегическую сессию.

Пример: В компании упали продажи. По данным — всё «нормально». Интервью вскрыли: три отдела работают вразнобой, маркетинг не знает, что продаёт отдел продаж.

4. Нет связки между анализом и стратегией

Собрали глубокую аналитику по рынку, Клиентам и… всё. Где связь между этими данными и стратегическими целями компании?

Анализ должен отвечать:

– Насколько текущая стратегия работает?

– Что нужно поменять, чтобы достичь целей?

– Какие решения теперь очевидны?

Пример: Цель — удвоить выручку. Анализ показывает: команда фокусируется на продукте, который даёт 15% дохода. Стратегический разворот — отказаться от «любимчика», масштабировать реальные драйверы роста.

5. Аудит без последующего внедрения

Отчёт сделали. Презентация прошла. И… всё. Нет ни action-плана, ни сроков, ни назначенных ответственных. Значит, всё забыто через неделю.

После анализа обязательно:

– формируется OKR-карта изменений,

– назначаются координаторы,

– планируются ревизии и синк-встречи по результатам,

– начинается движение вперёд.

Пример: В компании провели стратегический аудит и внедрили еженедельные статусы по OKR. Через 3 месяца — 2 проекта, которые тянулись годами, завершены.

6. Нет верификации данных: «услышал» не значит «так и есть»

Одна из самых критичных ошибок: полагаться на мнение одного сотрудника или слова «у нас всё работает». Без проверки это остаётся гипотезой, а не фактом.

Любое управленческое утверждение должно быть перепроверено. Мы всегда просим:

– показать выгрузку из CRM,

– дать доступ к внутренним отчётам,

– прислать примеры, скриншоты, реальные кейсы.

Пример: Руководитель отдела уверяет, что все обращения клиентов фиксируются. Запрашиваем логи из CRM — видим: фиксируется 3 из 10. Это не «работает», а создаёт управленческую иллюзию контроля.

7. «Дырявая» карта аудита — анализируют одно, упускают другое

Одна из частых ошибок — аудит построен не по принципу системного охвата. Смотрят, например, только маркетинг или только оргструктуру, при этом не анализируют ключевые зоны, влияющие на результат. В итоге получаем «дырявую» карту: кажется, что анализ есть, но реальных инсайтов — ноль.

Используйте принцип ВИСИ (взаимно исключающее, совместно исчерпывающее) — MECE (Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive). Это значит, что карта аудита должна:

- включать все важные блоки бизнеса (исчерпывающая),

и при этом не пересекаться (взаимно исключающая), чтобы избежать дублирования и неразберихи.

Пример: Компания столкнулась с просадкой продаж. В рамках аудита анализировали CRM и работу отдела продаж. Всё выглядело нормально. Но при построении карты аудита по принципу ВИСИ выяснилось, что никто не изучил ключевой партнёрский канал (даёт 60% оборота), а именно там была основная просадка. Без комплексного охвата эту зону просто бы упустили.

8. Нет поддержки от команды ТОПов

Если ТОПы формально «одобрили» проект, но не вовлеклись — это сразу чувствуется. Низкая скорость отклика, скепсис, попытки саботажа. Люди видят: «руководство не в игре — значит, и нам можно игнорировать».

До начала работ важно:

– зафиксировать поддержку первого лица,

– обсудить цели и ожидания,

– проговорить рамки и формат участия ТОПов,

– донести ценность проекта.

Пример: В одной компании аудит стартовал без включённости СЕО. В середине проекта — конфликт: ТОПы начали «тормозить» интервью, воспринимать аудит как проверку. Выход — экстренный звонок с СЕО и перезапуск формата. А можно было сразу.

Стратегический аудит — это не просто разовая диагностика. Это точка, где бизнес смотрит на себя снаружи: без иллюзий, оправданий и шаблонов. Такой аудит даёт не только понимание, где вы теряете деньги и энергию, но и чёткий план, как выйти на следующий уровень.

Поэтому мы всегда говорим: цель аудита — не «понять всё», а понять главное и начать действовать. Если вы чувствуете, что компания буксует, а стратегии нет импульса — это, возможно, именно та точка, с которой начинается движение.

Посмотрите кейсы по разработке стратегий:

- ГК Шанс. Производство. Проведение стратегической сессии

- Имклива Иншуранс. Услуги. Разработка стратегии и схем мотивации

- PR3 Connect. Мобильные приложения. Разработка и реализация стратегии развития

- BMW. Автодилер. Разработка стратегии развития

Часто задаваемые вопросы по проведению аудита и анализу стратегии

Чем отличается стратегический аудит от внутреннего аудита?

Внутренний аудит обычно фокусируется на контроле процессов, соблюдении регламентов и управленческой отчётности. Это про «насколько всё делается правильно».

Стратегический аудит отвечает на другой вопрос: «Мы вообще то делаем?» Он показывает, насколько действия компании соответствуют её стратегии, целям развития и изменившейся рыночной ситуации. Это про рост, эффективность и способность меняться.

Сколько времени занимает стратегический аудит?

Обычно от 3 до 6 недель. Всё зависит от масштаба бизнеса, числа интервью и объёма аналитики. У нас формат адаптируется: бывает экспресс-аудит за 2 недели, а бывает глубокая работа с разными уровнями компании — и это уже 1-2 месяца.

Можно ли делать аудит без стратегической сессии?

Можно. Часто компании заказывают именно аудит стратегии, чтобы понять, нужно ли что-то менять. Но по нашему опыту, без совместной стратегической сессии аудит даёт меньше результата — выводы есть, а движение не запускается. Лучший формат: аудит → сессия → план изменений.

Какие ошибки чаще всего вскрываются в ходе стратегического анализа?

Вот топ-3 ошибки:

- Стратегия формально есть, но никем не управляется (нет плана, встреч, ответственных).

- В компании накопилось слишком много «процессов ради процессов», но они не ведут к целям.

- Топы не согласованы между собой: у каждого — своя «мини-стратегия», и энергия бизнеса распыляется.

- Проседание компетенций в ключевых зонах бизнеса.

Как часто нужно проводить стратегический аудит?

Аудит стоит проводить тогда, когда на него есть реальная потребность и внутренняя готовность что-то менять. Нет смысла тратить ресурсы просто ради «галочки» — это будет только формальность.

Нет универсального графика «раз в год». Есть момент, когда компании нужен взгляд со стороны — и тогда аудит становится поворотной точкой.

Что дальше: когда стратегический аудит действительно работает

Если вы дочитали до этого места — скорее всего, у вас уже есть стратегия. Возможно, она даже оформлена, разложена по планам, согласована с ТОП-командой. Но при этом всё равно остаётся ощущение: что-то не так.

Во всех этих случаях стратегический аудит — не про «теорию ради теории». Это способ увидеть управленческую картину целиком: где теряются ресурсы, что сдерживает рост, какие зоны требуют перестройки. И главное — получить конкретные ответы на вопрос «что делать дальше».

Мы в «План-С» проводим стратегические аудиты для компаний, которые:

- готовы к изменениям;

- хотят расти осознанно, не теряя команду и управляемость;

- и понимают ценность внешнего взгляда, структурного подхода и честного разговора.

Готовы получить свежий взгляд на стратегию и точки роста?

Оставьте заявку на стратегический аудит от «План-С» — на вводной встрече разберём ваш запрос, оценим актуальность аудита и предложим конкретный формат.

Если поймём, что аудит не даст результата — прямо скажем об этом. Мы не делаем проекты ради проектов. Мы делаем то, что реально помогает бизнесу расти.

Записаться |